Giovanni Romeo – Per qualsiasi delinquente, nell’Italia moderna, rifugiarsi in una chiesa o in un qualsiasi altro spazio sacro, anche nel corso di rocamboleschi inseguimenti, era un modo semplice ed efficace per sfuggire alla giustizia. Ci si poteva rimanere indisturbati anche per anni, come in comodi covi, e approfittare non di rado della notte per continuare a delinquere. La difesa ad oltranza del diritto di asilo costituì a lungo per la Chiesa romana uno dei capitoli più impegnativi e controversi dei rapporti con gli Stati della penisola, anche nelle terre del papa re e a Roma. Il Sud non fu da meno: tra il primo Seicento e il primo Settecento migliaia di incidenti di quel tipo capitati in Italia meridionale passarono al vaglio della Congregazione romana competente, quella dell’Immunità.

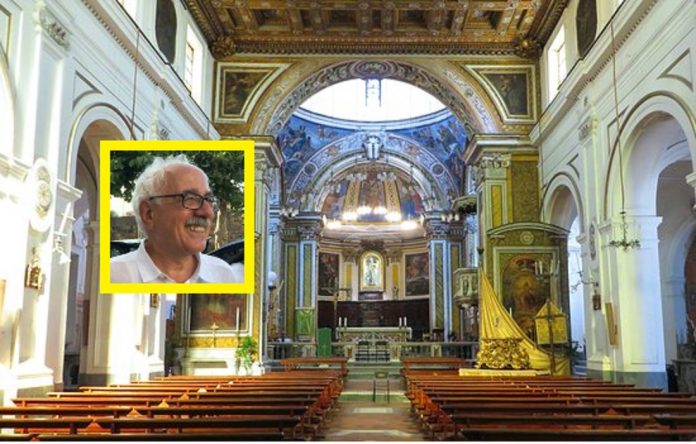

Le isole del golfo di Napoli parteciparono intensamente a quella stagione di roventi conflitti, anche se non tutte allo stesso modo. Mentre da Ischia e da Capri finì a Roma un numero piuttosto alto di scontri di giurisdizione legati alla presenza dei delinquenti rifugiati nelle chiese locali, ben diverso è il quadro di Procida. Buona parte delle tensioni legate all’abuso del diritto d’asilo rimase confinata tra l’isola e Napoli, non senza vivaci contraccolpi sulla vita locale. Capitò così nel maggio del 1684, in un caso di rilievo, che toccò da vicino proprio la chiesa madre, l’abbazia di S. Michele Arcangelo.

Due contrabbandieri rifugiati al suo interno, allarmati dall’arrivo da Napoli di una squadra della Regia Dogana a caccia di due sacchi di pepe in loro possesso, elaborarono subito le contromosse. Convinsero a fatica un prete che viveva nei paraggi dell’abbazia, attraverso un nipote, loro complice nel contrabbando, a nascondere la refurtiva nella sua abitazione. La mattina seguente, però, una soffiata consentì ai doganieri di andare a colpo sicuro. Entrare in quella casa, sequestrare i sacchi di pepe, nascosti sotto un letto, e arrestare il nipote del sacerdote, fu un gioco da ragazzi.

Da quel momento la situazione precipitò. Mentre il prete urlava e preannunciava denunce per la violazione del suo domicilio, tutelato dal privilegio di foro, il piccolo corteo di ufficiali della dogana ed esponenti delle forze dell’ordine locali finì, insieme all’arrestato, sotto il fuoco dei rifugiati. Dal tetto di una casa attigua all’abbazia uno di essi cercò, senza riuscirci, di ammazzare con una fucilata la spia, che faceva parte della comitiva. A quel punto, nel fuggi fuggi generale, ci fu la reazione rabbiosa dei doganieri e delle forze dell’ordine.

Tre soldati raggiunsero subito il campanile, nell’intento di catturare i rifugiati, ma la protesta vibrante del curato di S. Michele convinse il capitano a farli uscire dalla chiesa. Nulla poté però impedire a un gruppo di militari di stazionare minaccioso dinanzi alla porta piccola della chiesa abbaziale, per controllare che i due non ne uscissero, e di invitare gli isolani ad armarsi e a venire in forze a dar loro manforte. Un doganiere pensò anche di chiedere a un giovane chierico di suonare la campana delle emergenze, quella utilizzata solo per suonare a martello e mobilitare i capifamiglia, quando era in gioco la difesa dell’isola.

Il rifiuto dell’ecclesiastico fu netto: solo con l’autorizzazione del sindaco sarebbe stato possibile. Quest’ultimo, però, subito avvertito, accorse e non esitò a rilasciare il permesso richiesto. Gli esiti della decisione furono immediati: nel giro di qualche ora una folla di isolani armati si unì ai primi già arrivati e si assiepò attorno alla chiesa abbaziale. Con ogni probabilità, più che alla tutela del diritto d’asilo, miravano ad impedire ad ogni costo la fuga dei due rifugiati. Quella situazione esplosiva, faticosamente governata dal curato e dal capitano, non impedì agli isolani armati di tenere l’abbazia di S. Michele Arcangelo sotto assedio per un giorno e mezzo. Solo nella serata del 4 maggio autorità civili ed ecclesiastiche convinsero gli occupanti ad andarsene. A quel clamoroso episodio la Curia arcivescovile, allertata subito dall’indispettito sacerdote, decise di rispondere con rigore, anche se con cautela, per evitare l’ennesimo conflitto di giurisdizione con i ministri del viceré e con le autorità locali.

Una raffica di scomuniche agli ufficiali che avevano ‘osato’ violare la casa di un ecclesiastico e ai soldati che avevano ecceduto nello zelo segnò l’avvio di un processo che si chiuse solo sei mesi dopo con la revoca dei provvedimenti punitivi. Nessun provvedimento fu adottato, ovviamente, nei confronti dei tanti isolani accorsi al suono della campana a martello. Alla fine, forse, pesò sui giudici diocesani l’esigenza di non esasperare una comunità pronta ad imbracciare le armi per difendere i propri luoghi sacri da abusi troppo spesso avallati dalle stesse autorità ecclesiastiche. Anche così, in fondo, in anni di crescita tumultuosa di Procida e delle sue iniziative civili e imprenditoriali, si costruiva la grandezza di una piccola isola.